第5章 大古墳の世紀:5世紀-なぜ天孫は日向に降りたのか

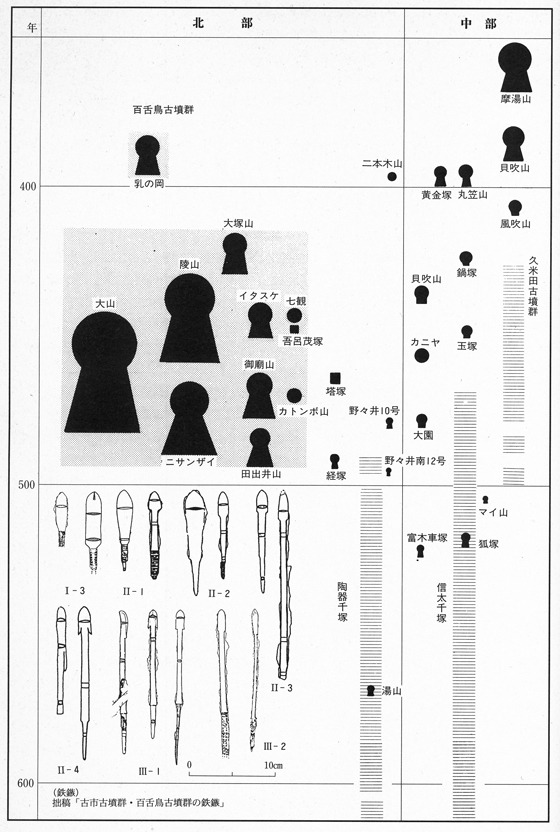

5世紀は技術革命の時代と言われる。朝鮮半島からの技術の流入によって、鉄器生産・金工・窯業・石材加工・織物などの技術が進み、鉄鎌による稲の根刈が始まる。それまでは石斧による穂摘みだった。U字形鋤先による農耕が始まる。かまどが家に設置され始める。陶質土器が使われ始める。甲冑は4世紀の末に規格品が登場し、5世紀の中頃に鋲留など大陸の技術が導入され、5世紀後半に外来と在来の技術の習合がある。鉄器生産の拠点として、布留・忍海・綾南・大県・巨勢・猪名が操業を始める。大県と布留は6世紀以降も続き、中でも大県は飛躍的発展を遂げる。古墳の副葬品に朝鮮系のものが多くなる。5世紀の前半は渡来人が入ってきたひとつのピークだという。

1 大型古墳の造営

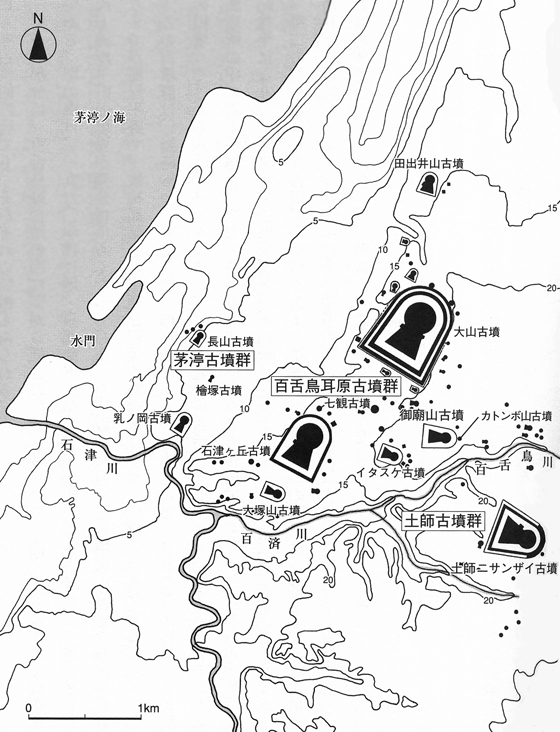

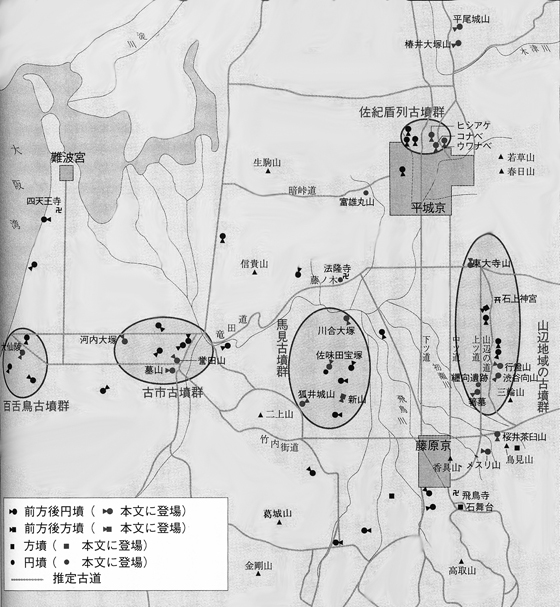

このような状況の中で日本最大の古墳、525メートルの規模を誇る百舌鳥古墳群の大仙陵は5世紀前半から中頃に作られた【図31/32】。これは応神の子の仁徳天皇の墓とされている。『紀』は特に徳の高い天皇としての仁徳像を描く。確かにここに葬られた人は、この世界的にも類の少ない大墳墓に葬られたという事実だけでも十分存在感を示している。この時期には他にも大型古墳が作られていて、5世紀はまさに古墳の世紀の様相を示す。それらは主に大和と河内に分布する【図33】。それらを見ていこう。

5世紀前半の巨大古墳(200㍍以上)を大きさ順に並べる。

百舌鳥 大仙陵古墳(486㍍仁徳天皇陵に治定 堺市)

古市 誉田御廟山古墳(420㍍応神天皇陵に治定 羽曳野市)

百舌鳥 上石津ミサンザイ古墳(365㍍履中天皇陵に治定 堺市)

吉備 造山古墳(350㍍ 岡山市)

佐紀 市庭古墳(250㍍ 奈良市)

馬見 室宮山古墳(238㍍ 御所市)

古市 墓山古墳(225㍍ 羽曳野市)

和泉 西陵古墳(210㍍ 泉南市)

佐紀 コナベ古墳(204㍍ 奈良市)

百舌鳥 御廟山古墳(203㍍ 堺市)

馬見 新木山古墳(200㍍ 奈良県北葛城郡)

茶臼山古墳(200㍍ 大阪市)

5世紀中頃の巨大古墳

吉備 作山古墳(282㍍ 岡山県総社市)

佐紀 ウワナベ古墳(265㍍八田皇女陵に治定 奈良市)

三島 太田茶臼山古墳(226㍍継体天皇陵に治定 大阪府茨木市)

馬見 川合大塚古墳(215㍍ 奈良県北葛城郡)

上毛野 太田天神山(210㍍ 群馬県太田市)

次に100メートルを越す古墳群を見ると、大阪府に12基、群馬県に7基、京都府・奈良県に5基、兵庫・熊本・宮崎県に4基、千葉県に3基、三重・鳥取・石川県・東京都に2基、鹿児島・佐賀・大分・高知・徳島・香川・山口・島根・岡山・福井・岐阜・茨城県に各1基ある。