第5回 「虐」

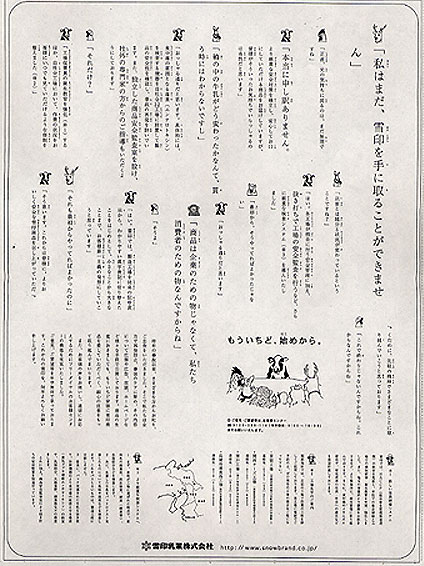

雪印/2001年5月10日(月)朝日新聞朝刊6面(関西地域のみ)

もしも雪印という会社から、いまイメージアップのための企業広告を作ってくれと頼まれたら、おそらくそれはタイガースの監督になるのと同じくらいの重い決意が必要だろう。まず第一感、素直に謝ってみてはどうか。しかし食中毒事件から少なくない時間が流れており、なぜいまさら、という疑念が生まれるに違いない。それよりも、企業としてはこれから力一杯頑張っていくという決意を雪印は言いたいのだ。しかし、うまくやらないとかえって反発を招く結果に終わってしまう。では、どうするか。

この広告では「私はまだ、雪印を手に取ることができません」という、いささかショッキングなキャッチフレーズが掲げられている。全体の構造は、トヨタのエコロジー広告(「いいクルマってなんだろう。」1991)のルビ打ちスタイル。紙面中央下には雪印のイコンである牛のまわりを、ニワトリやウサギといった動物が取り囲むイラストが配され、動物たち(消費者)が牛を徹底的にいじめる内容の問答が記述される。雪印の対処方法を真摯に述べる牛に対して、「最初から、そうやってればよかったじゃない」など、動物たちはいっこうに許す気配がない。そして問答の最後に、「もういちど、始めから」という企業スローガンが掲げられ、一応の結末をみる構成となっている。

これは広告ジャンルのひとつである、自虐広告の中でもかなり特異な性質を持っている。自虐広告は前述のフォルクスワーゲンの「Lemon(不良品)」に代表されるような、実は自慢をしているというスタイルと、「セガは、倒れたままなのか?」(1998)に見られるセルフ・パロディに分類される。例外的な「AIR DOをつぶせ!」(北海道国際航空・1999)では、広告が航空業界に面と向かって戦いを挑んで見せたが、雪印はどうか。

この広告の異様さは、その信じがたいほどの戦略のなさである。まだ許せないと言う被害者の声と、一からやり直しますという加害者の声が平板な弁証法を形作っていて、読み手はその素朴な物語に感情移入の余地もない。おそらくこの広告にはメディア=フィクションであるという常識が欠落しているのだ。広告が自虐的になることは、それだけで充分ファッショなことなのである。だがしかし、雪印はどうするべきだったのか。

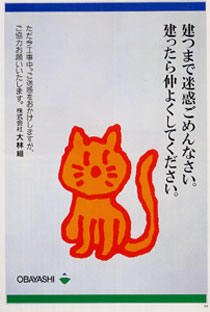

広告はどうやっても共同体的なものだが、決して弁証法の外に出られないわけではない。たとえば仲畑貴志は大林組の建築現場に置かれる看板に、「建つまで迷惑ごめんなさい。建ったら仲よくしてください。」(1991)と書いた。この「建つまで」と「建ったら」の関係は決して弁証法(因果)ではなく、andでつながれている。そこにまったく迷惑に対する言い訳はなく、まったく別のメッセージを併置することで、2つのメッセージを越えた第3の実体化できないメッセージが生まれている。こうした制度化できない言説への意志を、広告は持ち得るはずなのだ。