第23回 「首」

味の素/2001年9月15日 朝日新聞朝刊24面

これは戦争だとアメリカの大統領が言えば、80年にわたる紛争の、それは断片に過ぎないとテロ組織の首謀者がこたえる。テロがあった直後の大統領演説にコピーライターたちは特殊な関心を寄せていた。どういう言葉が、言い回しがいまアメリカ人に届くと思われているか、その一点に耳を傾けていた。アメリカの精神には指一本触れることができないとか、それはスタローン風の味付けでプロが書いた感がありありだったが、興奮状態の中でのスピーチは、それなりに機能した言葉になっていた。しかしそれ以上に驚かされたのが、テロ側の反撃コメントの意外なほどの説得力だった。21世紀の広告の言葉が19世紀の政治-宗教の言葉に惨敗しているという感じをその時受けたものだった。結局、人を説得するのは技術ではなく、その言葉の中に流れる時間の濃さや密度がものをいうのだろう。もちろんテロ組織の言葉が真実に近いとか、そういうことはまったく別問題である。というより政治的な言葉や広告言語は、決して真実を語ることはできない。

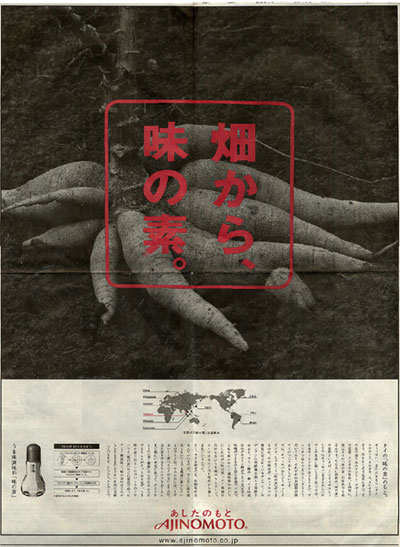

今回取り上げる味の素の商品広告は、その真実を語るという、広告のもっとも苦手な分野に足を踏み入れている。メインビジュアルは芋。藤井保が撮ったような、深みのある芋の上に「畑から味の素。」というキャッチコピーが大きく置かれている。味の素の味のモトは畑にあるという意味の駄洒落。写真の下には長いボディコピーが連ねられている。それはキャッチコピーのソフトなトーンを継いだ、軽妙な文章で書かれている。しかし味の素が芋、もしくはサトウキビから作られているという、その事実を言うためになぜこれほどの言葉が必要なのだろうか。

その答えの一端は、紙面の左下片隅に置かれた商品名からも読みとれる。〈うま味調味料「味の素」〉。違和感を感じる人もいるだろう。それはかつて、化学調味料と呼ばれていたものだから。

味の素の成分であるグルタミン酸ナトリウムが有害であるとか、子どもの味覚を破壊するといった指摘は何年も前から散発的に立ち現れていた。どれほどそれが一般的な認識になっているかは知らないが、漫画「美味しんぼ」や「買ってはいけない」などをはじめ、誰もが何らかのかたちでそうした言説に接しているはずだ。この広告はそうした議論に社名を賭けて反論する意見広告でもあるのだが、しかしボディコピーの冒頭は、こんな肩すかしの一文ではじまる。「キャッサバ。またの名をマニオク。マニホット。タピオカ。ん、タピオカ?」そしてこう続く。「そう、何をかくそう写真の芋は、その名の通りあのアジアン・デザートの定番、タピオカの原料。と同時に、実はタイの「味の素」の原料でもあるんです。」その後、世界中で味の素が親しまれていること、各国ごとにサトウキビやトウモロコシなど、さまざまな自然の原料が使われていることが告げられ、「どんなに歳を重ねてもいつまでも健康に暮らしたいものですよね。そのためには、まずおいしく食べることがなにより大切。」だからおいしさのノウハウを持った味の素をよろしくと締められる。少しずるいのは、商品としての味の素がずっと語られていたのに、どたんばでそのワードを企業名に意味をすり替えている点だが、味の素は健康食品ではないのだし、許せる範囲だと思う。いかにも楽しいエッセーといった感じで書かれているこの広告コピーは、語られている内容がまったくの真実であろうにもかかわらず、なにか信じ切れない、信頼しきれない気分を残す。それはこれが結局企業メッセージにすぎないからだろうか、よく練られた広告的な言葉が逆効果になっているからだろうか。いずれにしろこれは、いかに真実が広告しにくいかの典型となっているのである。