第13回 「苦」

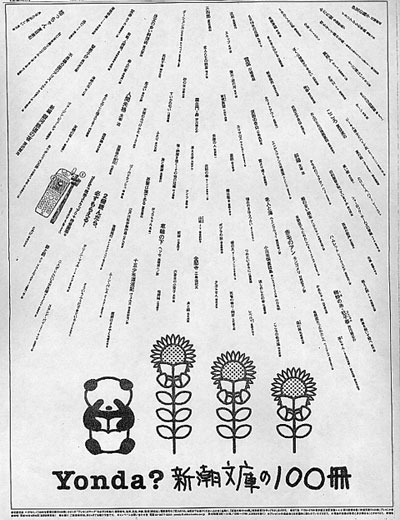

新潮社/2001年7月8日(日)朝日新聞朝刊6面

広告をつくるしんどさは重々承知しているけど、毎日このサイトのネタを探して新聞や雑誌を繰っていると、知らず不遜にも「くだらん」を連発してしまう。そしてその直後に反省する。広告がつまらないのではなくて、書くネタがない、自分が悪いんじゃなかろうか。そんなときは、じゃあどんな広告が見たいの? と自問してみる。内容だったら、日本の広告界で突出しているタグボートや、女性ライターの巨頭である児島令子や太田恵美の新作を取り上げたい(ちなみにこれまででは、第4回のナイキが女性〔佐藤澄子――他に「青春18キップ」などがある〕によって書かれている)。あるいはジャンルなら、やはり出版社のしかも文庫の広告が見たい、と思う。やはり、と書いたのは、それが僕だけの実感ではないからだ。たとえば一般公募の広告賞などでは、文庫を題材にした応募がいまだ数多いと聞くし、CMはともかくグラフィック媒体で広告をつくるものにとって、出版関係の広告は家電品や不動産に比べれば夢のような地位を保っている。

そこにようやく、夏の定番「新潮文庫の100冊」が出た。僕のような中年手前の人間にはその字面だけで郷愁が駆り立てられるような、夏の新潮文庫である。しかし今年の新潮文庫には、何のメッセージも書かれてはいない。大貫卓也(としまえん、ペプシ等)デザインの「Yonda?」キャンペーンが継続され、5年目に突入しているからだ。そして「2冊読んだら必ずもらえる!」プレゼントも同様に継続されている。続いているのだから、「新潮文庫の100冊」は売れているのだろう。5年も続いたのだから、ここ数年、業界人がやたらと口にするブランディングもおそらく定着していっているに違いない。10代の子ども達に新潮文庫という言葉を与えれば、即座にパンダがイメージされるのであろう。つまり、どんなにコピーライターが知恵を絞っても、パンダストラップ+待受画面にはかなわないということがおそらく証明されたのだ。まあ考えれば当たり前の話で、誰も広告コピーを読んで、文庫本というイメージを購買したいと思うわけがないのである。今さらながら、ソフト勝負のジャンルだということが確認されたと言うべきか。しかし事態はそう簡単ではない。

「新潮文庫の100冊」が新潮文庫ベスト100という名称で生まれたのが1969年、はじめてテレビCMを含めた大型キャンペーンになったのは1978年のことである。その時は、当時広告界のエースであった仲畑貴志が「知性って、すぐに眠りたがるから、若いうちよ。」というコピーを書いた。この78年という数字はたまたまではない。角川春樹が映画「人間の証明」を製作した、それは翌年のことであり、角川流のマス戦略が出版界をまさに席巻していた時代の影響をもろに被っての、あるいは見よう見まねでの対応の中でスタートしたキャンペーンであったのだ。そしてこの広告キャンペーンのコピーライティングは糸井重里に受け継がれ、西武百貨店のそれとともに、糸井をスターにしていく。「ひとりになったら本を読む。」(81)「インテリゲンちゃんの、夏やすみ。」(85)「朝顔と百頁。蝉と五十頁。蛙の声で百頁。」(91)など、十数年にわたり書き続けられたコピーは、角川春樹の失墜と時を同じくして輝きを失っていく。しかし、20世紀最後の四半期の日本文学を支えたのは、どんな大作家でもなく、角川と糸井のふたりであったことを、僕は自分の読書体験から知っている。彼らがいなかったら僕は畢竟「幻想文学」にたどり着くことはなかっただろう。

広告効果や広告そのものについて考えるとき、この個人的な(広告にハメられた)体験は非常に苦々しく自らを責めるのである。